HYUNDAI IONIQ 5 N

そしてコマーシャルモデル?の IONIQ 5 N を使ってのサーキット走行体験。

一度に走るのは、5台、そのうちフロントローの一台はインストラクターが操るペースカー。

つまり好き勝手に走ってイイ、ということではないということ。

“ソウルトロニックオレンジパール” と呼称されるスカーレット色の一台が僕にはアサインされた。

サイドシートには先ほどとは違うインストラクター氏が乗り込み、このクルマの特徴や各スイッチの使い方をサラッとレクチャーしてくれる。

BMWのiDrive 8シリーズと同じようなタブレットを2枚並べたようなワイドなスクリーンがフロントに設置されているが、はっきりいって機能が多すぎて何がなんだか・・・

でも、すべての操作がタッチディスプレイ操作しないとならないわけではなく、エアコン等の基本操作部分は独立していて日常的な操作性はそれなりに考慮されているようにみえる。

BMWのiDrive 8ときたら・・・

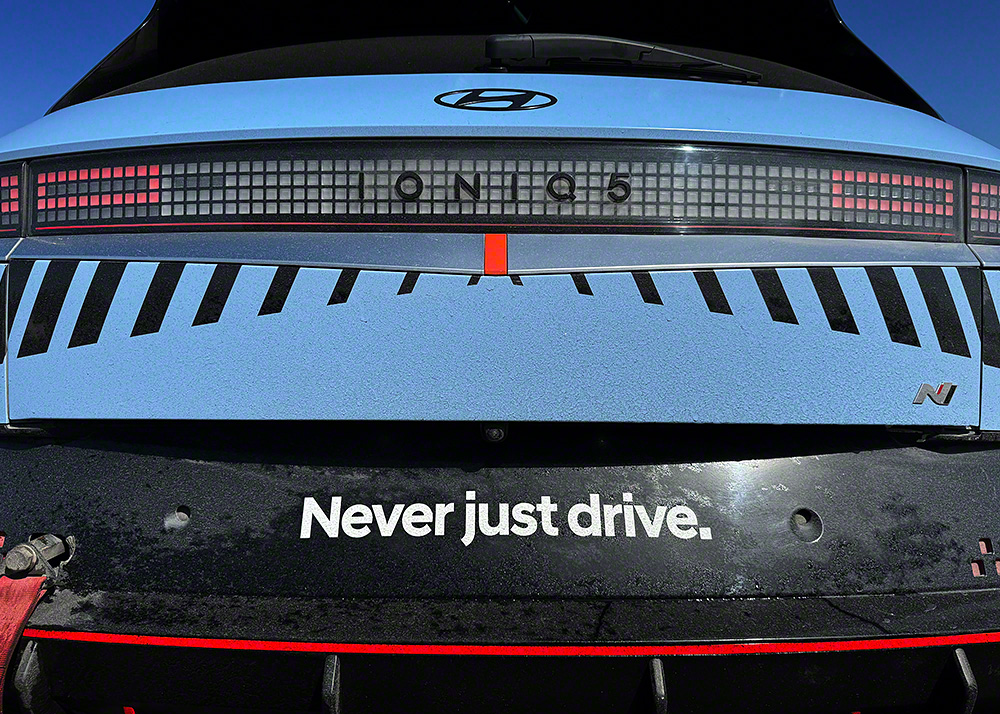

Hyundai IONIQ 5 NのベースになっているICONIC 5のデザインは少しファミリィカー的なファンシーさを感じさせるけど、IONIQ 5 Nはそこから大きく変化させ、いかにもパフォーマンス・カーだということをそのアピアランス、うまくスポーツ性をアピールすることに成功しているように感じる。

とてもデザイン性が高い、と個人的には思うかな。

Nマークがセンターにフィチャーれたステアリングホイール、Nモデル専用のシートやステッチ、ボタン類がオリジナルのICONIC 5とは結構違っているんだそうだ。

そういえば、ボディカラーだけではなく、エクステリアでも、Nマークの立体的な装飾やホイールのセンター・キャップ、ディフューザーにウイングレットなどなど、エクステリアがパフォーマンスカーとしてキチンとデザインされていて、その細かなコダワリはAMG、BMW M やAudi Sports、はたまたLEXUS Fあたりのパフォーマンス・モデルよりよほどコダワっている感じ。

いささかトゥー・マッチなような気もするけど、スペシャルなモデルとしての主張は充分発揮されてる。

で、ステアリングを握って、ピットロードからレーストラックへアクセルを踏み込む。

なんの変哲もなく、といえばアレだけど、特別にナーヴァスなアクションもなく、フツーに、というか、その強大なトルク&パワーなりに一気に加速していく。

EVなので、本来はエンジンやエクゾーストなどのノイズはないはずなんだけど、車内には盛大なエクゾースト・ノートが響きわたる。

これは車内に設えられたレゾネータから発せられるらしい、そしてそのノイズはハイチューンの4気筒エンジンを模して作られたサウンドチューンだとブリーフィングの時にいってたっけ・・・

IONIQ 5 N をレーストラックで走らせてみ、これといったドラマもカタストロフィもなかった。

こう書くと、ものすごくツマらなかったように聞こえるかもしれないので補足しておけば、極めてフツーに走らせることができた。

650馬力 / 740Nmnという出力を備えたクルマであるにも関わらず。

それって、スゴいことなんじゃないかと思うんだけど、どうだろうか?

レシプロ・エンジンのクルマで、これくらいのトルク&パワーがあるクルマをフツーに走らせることができるのだろうか?

そのパフォーマンスを持つレシプロ・エンジンを積んだクルマをドライヴしたことがあまりないので、どっちがどうと、ジャッジできるほど経験がナイのがなんとも。。。

まぁ、なんにせよ、フツーにDセグメントあたりのSUVを走らせるようにレーストラックを走らせることができた、そういうこと。

BMWでいえば、M一桁モデル(M3とかM4)のようなスパルタンさはなく(とはいっても、現行G世代のMはどれもそれなりに日常使いできそうなほどフレンドリィになってはいるけど。)、Mパフォーマンスモデル(M340iとかM440i)くらいのフレンドリーさで、650馬力を愉しめる感じといえば、なんとなく伝わる?

この表現、同乗して下さったインストラクター氏も、うんうんと笑いながら同意してくれたんだが。

これには、IONIQ 5 N が履いていたピレリーのP ZEROの特性によるところも大きいのだろう。

ドリフト体験の時にも感じていたのだけど、レーシング・アスファルト上においてタイヤの剛性と限界グリップが高い感じではなく、どちらかといえば柔らかく、なだらかにグリップの限界を越えていく感覚で、滑り出しがダルでコントロールしやすく、それが安心感に繋がっているような気がする。

この僕のコメントに対し、インストラクター氏も、限界グリップそのものよりも、限界を超えたときのコントロール性にフォーカスしてこのクルマとタイヤをセッティングしてある、と説明してくれた。

なるほど・・・

EVならではのリニアな加速と強力な減速、細かな電子制御による車体コントロール、動的バランスにおいて、レシプロ・エンジンのクルマではもはや到達できない領域なんじゃないだろうか。

・・・まぁ、それが好きかどうかは別にして・・・

キレイに晴れた5月の空の下、クローズドコースで気兼ねなくクルマを走らせる。

こんな楽しいことはなかなかない。

いいイベント、いいクルマでした。