BMW M440i xDrive Gran Coupe

4シリーズの4ドア・グランクーペ (G26) を借りだして、3日間、距離にして約500kmほどを走らせることができた。

BMWのクルマって、歴代モデルをそれぞれに試乗程度に走らせたことはあるけど、友人のBMWのサイドシートではなくって、自身でステアリングを握ってそれなりの距離をじっくりドライヴしたのは初めてになるかな。。。

Dセグメントのサイズ感で、ベースになるのは3シリーズ。以前から3シリーズには4ドア・セダン、5ドア・ツーリング(ワゴン)そして2ドア・クーペ、あとオープントップのカブリオレがラインナップされていたのだけど、前モデルのF型から2ドア・クーペを独立させて4シリーズとしてあらたにラインアップを増やしてきた。

それもひとえに同じジャーマンブランドのアウディが、A4派生のクーペスタイルのスペシャリティをA5シリーズとして展開したから、それに対向するためにBMWは4シリーズをリリースしたんだと思ってる。

で、2代目となった4シリーズ・グランクーペ。先にリリースされてる兄弟モデルの3シリーズとは、その見た目、そして乗り味もけっこう印象が違ってる。

先代のF36型に比較して、ワイドにロングになりボディが大型化しているのは、まぁ、セオリー通り?正常進化なのか?

ジャーマンスリーのDセグメントのなかで、BMWのクルマが一番スポーティだというイメイヂが従来からあった。

それは “駆け抜ける歓び” のスローガンに込められたスポーティネスに拘ったBMWのクルマ造りのフィロソフィーとそのマーケティングに依るところが大きいのだろうと思うけど、バラスト積んででも、なにがなんでも50対50にこだわる前後重量配分や、元気のいいエンジン、ハードめなアシ廻りのセッテイング、そして引き締まったボディ、ちょっとチープな内装・・・

そんなBMWのイメイヂがF型から少し変化し、G型と呼ばれるこの3・4シリーズは明確に変わったように感じる。大きく、伸びやかに、豪華に、、、つまりメルセデス・ベンツやアウディと一緒じゃん・・・

それは他社の同セグメントのモデルに対向するための変化、そういうことなんだろうか?

まぁ、それはそれとしてこのG26型、440i Xdrive グラン・クーペを走らせる。

今どきな液晶メーターパネル、太いステアリング・ホイール、タイト目なホールドのシート、確かに、わかりやすくスポーツを演出してるんだろう。

そしてシルキー・シックスと称えられる、B58型、3.0リッター直列6気筒DOHCターボチャージド・エンジン。

このエンジンは速い。

もちろん、S58型と呼ばれるM専用エンジンには較べるまでもないんだろうけど、そのベースとなるこの3リッターエンジンはよく奔る。

どちらかというと、大きく重くどっしりとシックでコンフォートな雰囲気を纏っている剛性の高いシャーシは、そのポテンシャルの高さとは別に、サイドシートにご婦人を乗せて、ショーファー・ドリブンよろしくマッタリとした ドライヴを許容する。

だけど、このB58型エンジンは、軽い回転フィールでどんどん速度を上げていくし、そして気がつけばちょっとイロイロとヤバいゾーンに達していたりする。

そこはちょっと気をつけよう。。。

19インチのホイールにピレリのスポーツ系のランフラット・タイヤがなんとも。そんなハード寄りなセッティングにみえるアシ廻りだけど、これが意外にもしなやか。

けっこうゴツゴツするんだろうな、なんて思ってたけど、そのイメージに反して案外乗り心地悪くない。

これは後から聞いたハナシなんだけど、この車両にはアダプティブMサスペンション(いわゆるセミ・アクティヴ・サスペンション)が標準装備されているらしく、この電子制御式の可変ダンパーを持つサスペンション・システムがいい仕事をしているらしい。

これが “駆け抜ける歓び” をうたうBMWとして、スポーツするラグジュアリーのためへの回答、それがG型モデル、そういうことでいいのか?

あとADAS関連は、今どきのレベル2。

ではあるけれど、自動で50mほどバックしてくれたり、高速道路でステアリングから手を離すことができたり、いろいろと制限付きではあるけれど、BMWならではという特徴をだしてきている。

便利機能はなければないでなんとかなるけど、あるにこしたことはないかな。実際夕方の高速道路の渋滞に捕まったとき、ステアリングに手を添えていなくていいのは、それなりに、まぁ楽だった。

このあたりはメーカーによってできることや、その制御に多少の違いはあるけれど、コンポーネントを供給しているサプライヤーや各国のレギュレイションによって、今後も進歩していくはずだろうし、というか、クルマが進化していく方向としては、ゼロ・エミッション化とインテリジェンス化しか当面ないだろうから、現時点での中途半端さを嘆いても仕方ないし、あったらあったで便利だね、くらい鷹揚にかまえておくのがいいんじゃないだろうか。

あるとき写真を整理しているなかで、当初このクルマに感じてたい違和感の正体らしきものを掴んだ。

このグランクーペ、ボディの上下方向に厚みがあり、クーペというより、最新のトヨタ・クラウンにも通じる“クロスオーバー” 的なファットな雰囲気を持っているように感じる。

つまりクーペというには、なんというか、その、まぁ、ありていにいってしまえば “デブ” にみえるんだね。

これは、4シリーズの2ドアクーペがモデルチェンジしたとき、先代からすると大きなクルマになったな、といった印象だけだったのに、それから遅れて1年ほどしてアナウンスされたグランクーペの写真をみたときに感じた、ん?、なんか感じが違うな?

あらためて、2ドア・クーペとこのグランクーペ、そしてBEVのi4のスペックシート、ついでにアウディ・A5シリーズのソレを詳細に比較してみると・・・

ああぁ、そいうことか、この違和感が自分的に腑に落ちた。

つまりグランクーペは、2ドアクーペの4ドア版ではなく、i4のICE版だということだった。

現代のDセグメントのスペシャリティとして、このG型グランクーペはそつなく良くできたクルマに感じられる。

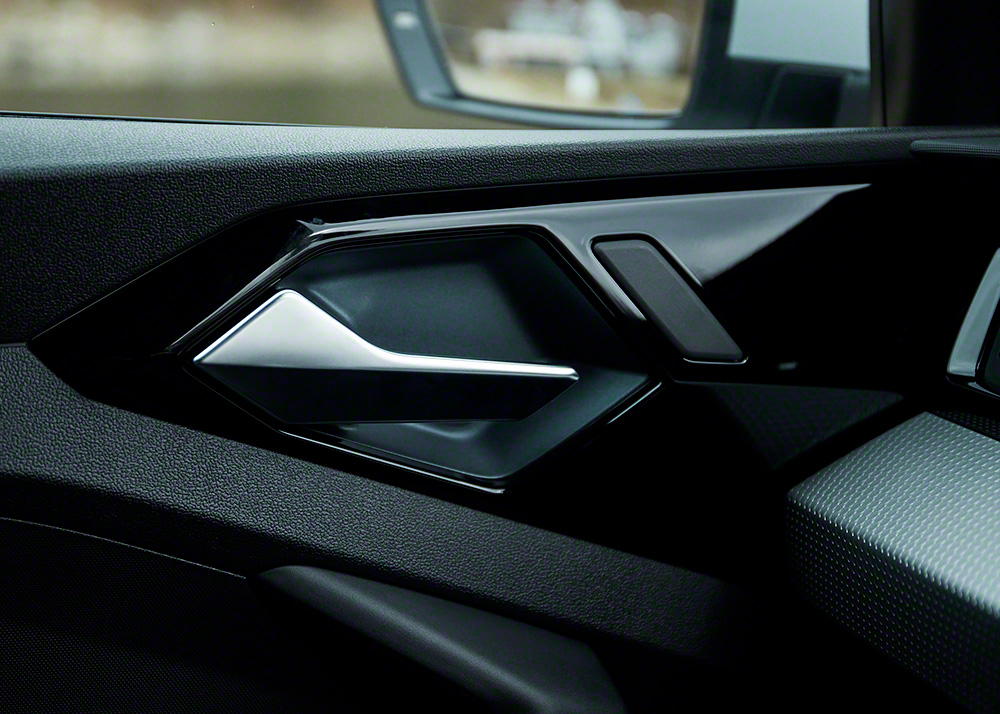

その独特なメーターデザインや、サイドのキャラクタラインの位置や、なぜかフラップタイプになったドアハンドル、そのちょっとなんというか、チャビイなボディや、イロイロと不満はある。

だがしかしだ、それら不満のどれもがとても些細なコトに思えるほど強烈なのが、あの巨大なフロントグリル。

“バーティカル・キドニー” とBMWが呼ぶグリルデザインがリリースされてそれなりに時間が経った、いつか時間が経てば慣れるかも、そうポジティヴに思おうとしたこともあった、、、しかし、やはり僕には受け入れることはムツカシイ。

とてもいいクルマなんだけどな。。。