IONIQ 5 N Track day by HYUNDAI

Hyundaiのパフォーマンス・ブランド “N” そのBEV、IONIQ 5のハイパフォーマンス・ヴァージョン、IONIQ 5 Nの日本導入のプレ・イベントとして開催された “IONIQ 5 N Track day by HYUNDAI” に招待していただいた。

よく晴れた金曜日の午後、首都高速道路のいつもの渋滞を抜け東京湾の下を抜け、対岸の袖ケ浦へ。

これくらいの距離に気軽に走ることができるサーキットがあるって、とてもステキなことだと思う。

袖ケ浦フォレストレースウエイの北ゲートから入りトンネルをくぐるとそこはもうサーキット・パドック。

指示に従いクルマを駐め、促されるまま研修棟ガレージに入ると、そこはHyundaiがリリースする新しいクルマのために設えられた世界だった。

Hyundai、IONIQ 5、そして “N” のブリィーフィングをひとしきり受け、さぁ、サーキット・エクスペリエンスへ。

先ずは、パドックに水を撒き低ミュー路に仕立て上げられたスペースでのドリフト体験と実践。

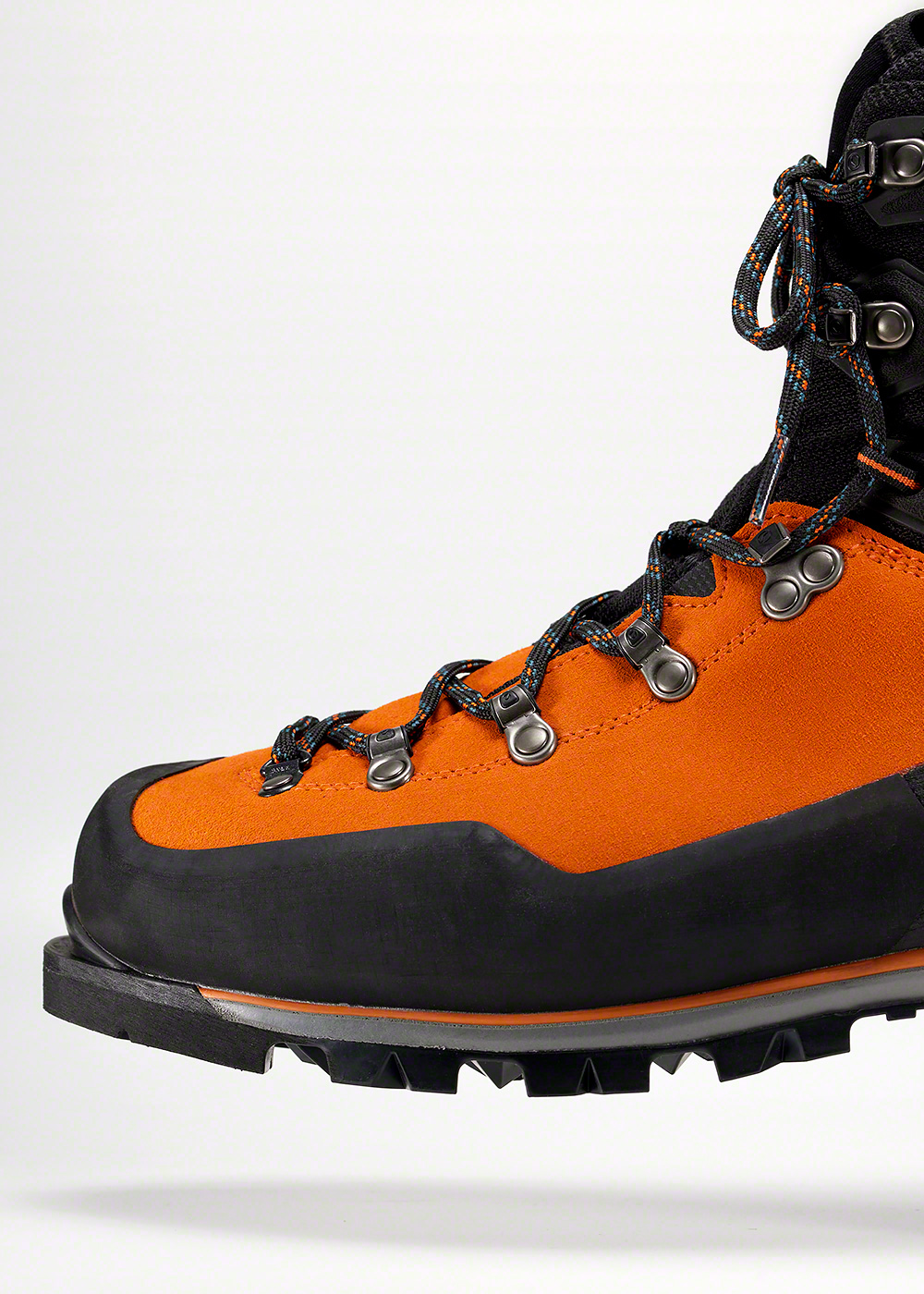

ヘルメットとグローヴ、そしてドライヴィング・シューズを装着して、ロールケイジが組まれたドリフト仕様?の “IONIQ 5 N” へエスコートされサイドシートに収まる。

デモンストレイター氏と短い挨拶を交わすと、彼は一気にスロットルを 踏み込んだ。

このスペシャルな個体が、どれほどの軽量化を施されているのか聞き忘れたのが残念だけど、そのスタートダッシュはちょっとした事件だった。

そしてスタンダード仕様? IONIQ 5 N へ乗り換え今度は自分でステアリングを握り、低ミュー路でのローンチコントロールを効かせてのフルスロットルからのフル・ブレーキング、パイロンを使ったドリフト・コントロール。

おぉッ? これはちょっと驚いた。

これまでこの手のイヴェントにいくつか参加させていただいた経験もあり、冬の女神湖での氷上ドリフト練習だったりと、自分のクルマだったり、いくつかのメーカーのハイパフォーマンス・モデルで低ミュー路でのドリフト体験をしてきたけど、この IONIQ 5 N はそれらどのクルマよりドリフトがしやすく、そしてコントロールしやすいクルマだった。

僕がステアリングを握ったのは、スタンダード、つまり市販バージョンの IONIQ 5 N、先述のサイドブレーキがついたドリフト仕様のスペシャル・バージョンではない。

で、何に驚いたといえば、ドリフトさせた時の IONIQ 5 N の穏やかなコントロール特性。それは650馬力 / 740Nmnそして2200kgオーバーの車重から受けるイメージからすると拍子抜けするくらいフレンドリィに操縦できる。

実際に走らせているときからなんとなく感じていたことだけど、これって、もしかして、EVだからなのか?

きっとそうだ、これはEVならではの操縦性なんだ、と今になってハッキリと思う。

レシプロエンジンのように、回転数を上げるにしたがってプログレッシヴに立ち上がるパワーとトルクとは違う、アクセルを踏んだ瞬間にラグなくリニアに立ち上がるパワーとトルク、それはドリフトに持ち込む時も、一瞬にしてスライド状態に移行できる。しかしそれ以上に肝心なのは、スライドしているときのコントロール。これがレシプロエンジンだとエンジンの回転数の増減によってトルクが変わってくるから、一定の状態でスライドさせるのって結構ムツカシイ。

それがEVだといつでも一定のパワーとトルクをリニアに呼び出せるから、エンジンの回転数とか過給器の効き具合とか、ギアポジションとか考える必要がなく、アクセルとステアリングだけに意識を集中することができることになる。

つまり、レシプロエンジンだと、いくつもの要素を常に考えながら(もしくは無意識にアジャストしながら)ステアリングとアクセルを操作しないとならいけど、それがEVだとステアリングとアクセルのことだけ考えればいいから、そのぶん余裕が生まれる、もしくはその処理能力の余裕を他ごと、たとえば周囲を見わたしたり、次のパイロンへのアプローチを考えたりとかに使うことができる。

それはドライヴァーへのストレスを減少させ、リラックスきることによりリスクを少なくでき、より安全性が上がると。

もちろん、 IONIQ 5 N のサスペンションとかディファレンシャルのセッティングがとか、メカニカルと電子制御系のチューニングが優れているということもあるんだろうけど。。。

EVならではのアドヴァンテイジ。

これずいぶん前にテスラのモデルSを初めてドライヴした時にも感じた。

エキゾーストノートのない暴力的な加速とトルク感、慣れは必要だろうけどワンペダルで出し入れできるスピード・コントロール。

これが、このプライスで実現できるなんて、スゴいことなんじゃないか?

レシプロエンジンの時代はそのうち終わるんだろうな、当時そう感じた。

今回走らせた IONIQ 5 N の膨大な電子制御によるコントローラブルな特性と動的質感、これってEVならではなんだろうな、と。。。