HYUNDAI IONIQ 5 N

まぁ、なんにせよ、フツーにDセグメントあたりのSUVを走らせるようにレーストラックを走らせることができた、そういうこと。

・・・まぁ、それが好きかどうかは別にして・・・

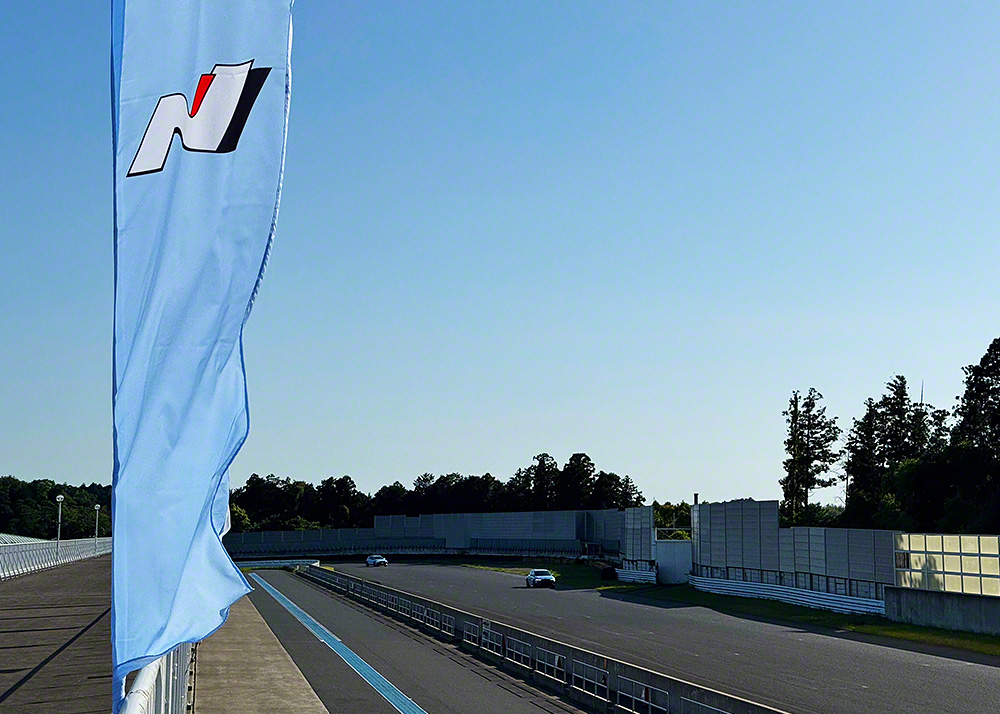

キレイに晴れた5月の空の下、クローズドコースで気兼ねなくクルマを走らせる。

いいイベント、いいクルマでした。